SEO対策内部SEO

検索エンジン最適化(SEO)スターターガイドに沿ったSEO対策の基本

現在SEO対策に関する情報は溢れています。しかし、その情報があまりにも多いため、何をすればいいのか悩んでいるのではないでしょうか?

そこで当記事ではGoogleが2017年に公開した検索エンジン最適化(SEO)スターターガイドを軸にSEO対策の基本を解説します。SEO対策については色々な情報がありますが検索エンジン最適化(SEO)スターターガイドに沿った対策をしていれば大きく間違うことはありません。

検索エンジンのアルゴリズムが変わっても上位表示し続けることができる方法です。記事の最後でSEOチェックシートをダウンロードできますのでご活用ください。

Google検索エンジン最適化(SEO)スターターガイドについて

Googleは2011年に検索エンジン最適化(SEO)スターターガイドをPDFで公開・配布していましたが、スマートフォンの普及や技術変化に伴い、内容を改定した2017年版を公開しました。

以前に比べ、技術面に関する事も盛り込まれており、具体的なアドバイスが多く見られるようになっています。

スターターガイドに沿ってSEO対策をすれば上位表示できるという保証はありませんが、当記事の内容を徹底するだけでも十分上位表示が可能です。また内容を1ページに要約した2017年版PDFもありますので下記リンクよりダウンロードしてください。

2011年版 検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド PDFをダウンロードする

2017年版検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイドPDFをダウンロードする

2017年版 検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド(1ページ要約版)PDFをダウンロードする

コンテンツ面と技術面に分かれていますが、特別な知識なしでも対策できるようにコンテンツ面を中心に説明していきます。

Googleがどれほど検索結果にこだわっているか

Googleは1日に55億回もの検索が行われる世界最大の検索エンジンです。(参照 英文:2016年のGoogleの年間検索回数は2兆回)

世界最大の検索エンジンにまで成長した理由はその異常なこだわりです。まず検索画面を考えてみましょう。

見慣れている画面ですがGoogleが検索エンジンを開発する前は少し違いました。

Yahooの検索エンジンのように検索窓以外にも色々な情報があり、ユーザーは検索以外の選択肢も多数ありました。

しかし、Googleはユーザーが検索するためだけの検索エンジンを作りました。

画面を見ればわかりますが、検索をする以外の機能はありません。それゆえに検索結果がユーザーにマッチしたものでなければGoogleの検索エンジンは使われなくなります。Googleは『ユーザーニーズにマッチした検索結果を表示する』ことに命をかけているのです。検索窓しか用意していないGoogleの検索エンジンはそれ以外にユーザーを満足させる方法はないからです。

そのために様々なアルゴリズムアップデートを行い、検索エンジンの質を高く保っています。結果としてYahooの検索エンジンアルゴリズムもGoogleと同じものを採用するにまで至りました。

GoogleとYahooの二つを合わせると世界シェア率94,57%、日本シェア率95.32%です。

(参照 検索エンジンシェア【2017最新】|日本&世界の比較ランキング)

検索エンジンアルゴリズムの90%以上はGoogleが中心になっています。

SEO対策の勘違い?!SEOとは上位表示させることではない

SEO対策とは設定したキーワードに対してサイトを上位表示させる技術だと間違った知識を持っている人が99%以上です。100位に表示されるべきサイトを1位に表示させることはSEO対策ではなく、検索エンジンを騙しているだけです。

正しくは『検索エンジンのアルゴリズムにサイトを正しく評価してもらう技術』です。

ただ上位表示を目指すのではなく、検索結果の1位に表示される価値のあるサイトを作れるかどうかがポイントです。

1位に表示されるべきサイトが15位に表示されている時に、Googleに正しく評価を受け1位に表示させることが本当のSEO対策です。

あなたのサイトは検索結果の上位に表示されるべき価値あるサイトでしょうか?

まずはSEO対策をするよりも、価値あるサイトやコンテンツを作ることが先決です。Googleの検索エンジンは日々進化しており、小手先だけの上位表示は今後さらに難しくなっていきます。

まずは価値あるサイトを作りましょう。その価値あるサイトを正しく評価してもらうためにSEO対策は存在します。

これからスターターガイドの内容を軸にSEO対策の基本を解説しますが、それを忘れないようにしてください。

POINT

SEO対策とは検索エンジンにサイトを正しく評価してもらう技術

魅力的なコンテンツの作り方

人を引きつける有益なコンテンツを作成すれば、このガイドで取り上げている他のどの要因よりもウェブサイトに影響を与える可能性があります。自然なクチコミの評判は、ユーザーと Google の両方でサイトの評判を高めるのに役立ちますが、質の高いコンテンツがなければ生まれません。

つまり、どんなSEO対策よりも質の高いコンテンツを作ることが上位表示される近道ということです。では質の高いコンテンツとはどんなものでしょうか?スターターガイドでもヒントがいくつか紹介されています。

ユーザーニーズに応えるコンテンツを作成する

インターネットは全てキーワードで検索することから始まります。動画や画像など全てです。

美味しいラーメンが食べたければ『ラーメン 大阪』、美容室を探すなら『美容室 心斎橋』などです。この検索キーワードにマッチしたコンテンツを作れば検索結果に上位表示される可能性が高くなります。

ユーザーがどんなキーワードで検索するのかを考えましょう。キーワードプランナーやSearchConsole、サジェストなどを使うことによって、検索キーワードを把握できます。ユーザーの欲求とあなたが提供するビジネスが重なるキーワードを見つけてください。

独自のオリジナルコンテンツを作成する

まだ世の中にないオリジナルコンテンツを生み出しましょう。

誰も知らないことや新しい情報がベストですが、新しい発見は次々と起こりません。ですがあなたの経験や感じたことであればユーザーにとって新しいコンテンツになりえます。

当記事も『検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド』の内容に沿っていますが、コピペではありません。スターターガイドの内容を取捨選択し、わかりやすく再編集して伝える。これは英語の本を日本語に訳すというニュアンスで、コピーコンテンツではありません。

バラバラに散らばっている情報を自分でまとめた記事も立派なオリジナルコンテンツです。

店の外観やラーメンの写真、店主のキャラクターと美味しいと感じた理由をつけた『醤油ラーメンが美味しい大阪のラーメン屋 厳選50店』という記事は、ラーメン好きの人にとっては知りたい情報です。

コピーコンテンツと違うのは、しっかりと元の情報にあなたの意見や感想が盛り込まれているかどうかです。どうしても元のコンテンツを引用したい場合は引用タグを使うようにして参照記事を紹介すればペナルティになることはありません。

伝えることを一つに絞る

一つの記事で主題は一つに絞りましょう。1コンテンツ1キーワードが原則です。後述しますが見出しなどを使い、何のテーマについての記事かわかりやすくします。会社のホームページであればサービスごとにページを分けたり、一つのページにいくつかのサービスを掲載する時には見出しやレイアウトデザインによりユーザーがわかるようにページを作成しましょう。

読みやすい文章で書く

ユーザーは読みやすい文章を好みます。サイトを公開する前に何度も文章をチェックし、その表現で伝わるかを考えましょう。

文法間違いや綴り間違いにも注意売る必要がありますが、あまり過敏になりすぎて正しい国語文法を使う必要はありません。話し言葉よりも丁寧な文章を心がける程度でいいでしょう。

文章は話しかけるように書くことでユーザーに響きやすくなります。ターゲットとするユーザーに合わせた話し言葉を使うようにしてください。

検索エンジンは画像の文字を読み取ることができません。できるだけテキストベースで構成するようにしましょう。

イメージを伝えるための写真は積極的に使ってください。時には文章よりも画像の方がユーザーに伝わります。楽しい文章の時には笑顔の女性を、遊んでいる雰囲気を伝えるには数人で遊ぶ男女の写真を載せましょう。あくまで文章を画像で表示するのは避けてください。

POINT

独自のオリジナルコンテンツを作ろう

サイトをスマートフォン対応にさせる

現在はスマートフォンからのアクセスがPCからのアクセスよりも多い傾向にあります。

WordPressテンプレートを使うときやWeb制作会社にサイト制作を依頼する際にはスマートフォンに対応をしたものを選びましょう。

スマートフォンに対応する方法は

- レスポンシブウェブデザイン

- 動的な配信

- 別々のURL

の3通りがあります。

Googleが推奨しているのはレスポンシブウェブデザインですので、特別な理由がなければレスポンシブウェブデザインにしましょう。

WordPressテンプレートやほとんどのWeb制作会社ではレスポンシブウェブデザインを採用しているので心配する必要はありませんが、Googleモバイルフレンドリーテストというページでレスポンシブ対応できているか確認しておくといいでしょう。

2016年前後からある1秒以内にスマートフォンで表示させる『AMP』という技術があります。対応できるのならばしておきましょう。これから技術的に変わっていく可能性がありますが、速度が早く表示できるのはユーザーにストレスなくサイトを見せることができます。

POINT

レスポンシブ対応は必須

簡潔でわかりやすいタイトルをつける

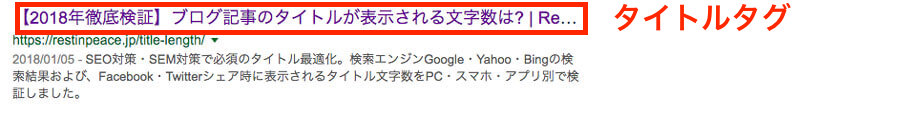

検索結果に表示されるタイトルタグはSEO対策にとって重要な役割があります。

タイトルタグにどんなキーワードを含むかによって検索結果にヒットしやすくなると言ってもいいほど影響を与えます。初めてユーザーが見た時に魅力的であるように、そして検索キーワードにヒットしやすくなるようなタイトルをつけましょう。

ページ内容が正確に伝わるタイトルをつける

『ネイルが綺麗に仕上がる方法』というタイトルでコンテンツがファンデーションの内容だったらどうでしょう?極端な例ですが、タイトルとコンテンツは一致しないページではユーザーはすぐに離脱してしまいます。タイトルタグは検索順位に大きな影響を与えますが誇大表現やキーワードの詰め込みは禁止です。

検索キーワードをベースにタイトルを考えましょう。

タイトルだけが良くてもコンテンツが不足してはいけません。あくまで質の高いコンテンツの内容を表したタイトルにしましょう。

各ページに固有のタイトルをつける

各ページに固有のタイトルをつけましょう。同じタイトルや『ページ1』などの曖昧なタイトルではユーザーにページ内容が的確に伝わりません。ページタイトルが重複しているかは『Search Console > 検索での見え方 > HTMLの改善』から確認できます。

タイトルは簡潔でわかりやすくする

長すぎたり不要なキーワードを詰め込むのはやめましょう。先述した通りタイトルは検索結果に大きな影響を与えます。そのために多くのキーワードで上位表示させようとして、キーワードを多用するとどのキーワードでも上位表示できません。一つの記事やページに対して一つのキーワードで対策するようにしてください。

タイトルの表示文字数は32文字で構成するように心がけましょう。

【2018年徹底検証】ブログ記事のタイトルが表示される文字数は?

【2018年徹底検証】スマートフォンに表示されるタイトル文字数は?

ディスクリプションタグをつける

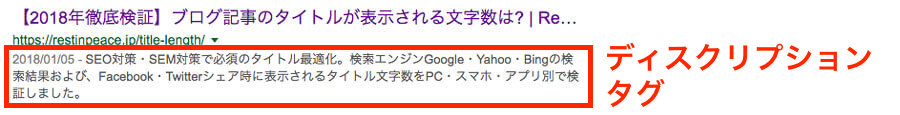

ディスクリプションは検索結果のタイトル直下に表示される説明文です。

タイトル直下に160文字ほどで説明文を追加できます。順位には大きな影響は与えませんが、検索結果を見たーユーザーのクリック率に影響を与えます。

ディスクリプションに関しても注意点はタイトルタグと同じです。

各ページ固有のディスクリプションを作成し、コンテンツを正確に要約しましょう。ディスクリプションは160文字程ですがテキストは小さく表示されます。タイトルでユーザーの目を引き、ディスクリプションでさらに引き込めるようにしましょう。

見出しを正しく使う

見出しとはHTMLでh1タグやh2タグのことで、h1〜h6まであります。これらは見出しタグということもあり、その段落を要約したテキストとして捉えられます。小説の1章2章に該当すると考えてください。

そしてこの見出しタグも検索順位に影響を与えます。見出しタグにはできるだけ対策キーワードを入れることが理想ですが、キーワードを意識し過ぎるあまり、不自然な文章にならないようにしてください。『できればキーワードを入れる』ぐらいで大丈夫です。

またgoogleはこの見出しタグを階層として捉えます。h1タグの次にh4タグなどが来ることを不適切と判断します。h1タグ→h2タグ→h3タグのように順に使用しましょう。

当サイトを例にすると

という構造になっています。この見出しの間に本文があります。

h1 タグ、h2タグ、h3タグが順序よく使われ、うまく階層化されています。

当記事ではh1タグをタイトルのみで使用していますが、タイトルと記事の大見出しにh1タグを使用し、中見出しにh2タグを使用する、というような使い方をしても大丈夫です。当サイトでは階層をはっきりさせ、どのタイトルがメインでその次に重要なキーワードがどれかを検索エンジンに伝わりやすくするために記事内の大見出しはh2タグを使用しています。この辺りは自由ですし、書き手の好みで決めていいでしょう。

見出しタグは通常テキストとデザインが違います。これはあくまで見出しとしてわかりやすくするためにデザインを変えているだけですので、デザインのために見出しを使うのはやめましょう。章や節などの主題を表すために使いましょう。

テキストのデザインを変えたい場合にはspan、emタグなどを使いましょう。WordPressならば太字や色を変えるのは簡単にできますので、見出しタグはあくまで主題を表し構造をわかりやすくするために使用しましょう。

検索結果に早く表示させる

どれだけいいコンテンツやホームページを作っても検索エンジンに認識されなければ意味がありません。

最近はサイトや新しいページをインデックスするまでのスピードが速くなっていますが、さらに速くしたい場合にはサイトマップを作成し送信します。SearchConsoleとWordPressを使えば簡単に登録できます。

【All In One SEO Pack】設定方法と使い方【完全図解付き】でサイトマップの設定方法と送信を解説しています。

サイトの階層を整理する

サイト階層は以下のように作ると効果的です。

サイトの階層化

サービスがいくつもある場合はまずサービス全般のページを作成し、そこからその階層の下に各サービスページを作成しましょう。そうすることで階層化され、サイト構造をgoogleやユーザーが理解しやすくなり、結果使いやすくわかりやすいホームページになります。

目的ページまで辿り着きやすいサイトナビゲーション

またそのサイト階層を理解しやすいナビゲーションを作り、ユーザーがどのページにも簡単にアクセスできる構造にしましょう。目指すページに何度もクリックしないと辿り着けいないようでは利便性が損なわれている状態です。ユーザーがストレスを感じないサイトナビゲーションを心がけましょう。

サイトの現在地を知らせるパンくずリスト

またユーザーが今ホームページのどの位置にいるのか把握するために、パンくずリストも表示しておきましょう。自分の位置がわかることで、次にどのコンテンツを観に行けばいいのかが明確になり、Googleがサイトを評価するときに階層構造を理解しやすくなり、正しい評価を受けやすくなります。

また全体のを理解できるように、サイトマップページと呼ばれる全ページを階層化してまとめたユーザー向けのページを用意しておくのもいいでしょう。

404ページを作成する

存在しないURLや消してしまったコンテンツページにユーザーが訪れることもあります。そのとき存在しないページであることをユーザーに知らせるために404ページを用意しておきましょう。

他のページと極端にデザインを変えず、存在しないページである事を伝え、すぐにおすすめページに誘導できるような404ページにしましょう。当サイトの404pページは以下のURLから確認できます。ページが存在しないことを伝えた後にすぐにコンテンツを案内するような構成になっています。

直感的にコンテンツ内容がわかるURLにする

コンテンツのURLは検索結果にも表示されるため、一目見ただけで内容が伝わるようにしましょう。

良い例 ) https://restinpeace.jp/title-length/

悪い例 ) https://restinpeace.jp/1354/

悪い例では末尾が数字のためどんなページなのかは一目見ただけではわかりません。

良い例では末尾が『title-length』になっているので、タイトルの長さに関するコンテンツであることが直感的にわかります。

会社概要ページならcompanyやabout、サービスページならservice、問い合わせページならcontactのようにすると理解しやすくなります。

日本語URLも可能ですがメールやSNSでは、英数字記号からなる長いURLになってしまいます。見栄えも良くありませんし、わかりにくいので英単語で短いURLがいいでしょう。

URLで階層を表すこともできカテゴリー分けをしてURL構成をわかりやすくすることもできます。

例えばRest InPeaceというサイトのseoカテゴリーに含まれるタイトルの長さに関するURLは『restinpeace.jp/seo/title-length/』 というURLが階層も表せており、記事の内容もわかるURLです。階層が深くなりすぎるのはよくありませんが、コンテンツ内容と階層が理解できるURLを心がけましょう。

また_(アンダーバー)ではなく-(ハイフン)を使うようにしてください。

当サイトの階層はSEOというカテゴリの中に内部SEOという中カテゴリーがあり、そのカテゴリー内にtitle-lengthという記事があります。

この場合ベストなURLは『restinpeace.jp/seo/insightseo/title-length/』ですが、当サイトは記事がカテゴリー2つにまたがる可能性があったため『restinpeace.jp/title-length/』というようにカテゴリー名を表示させないようにしています。

同階層のカテゴリーが複数に含まれるとき、URLがわかりづらくなってしまうからです。このようなURLでも検索エンジンの評価が下がることはないので、コンテンツが複数のカテゴリーに含まれる場合はどんなURLを使用するか検討してください。

ユーザーにわかりやすいリンクにする

他ページに移るためのリンクはURLをそのまま貼り付けるのではなく、ページタイトルなどのテキストにリンクを設定しましょう。

良い例)ホームページ制作を依頼する前に準備しておくべき11のコト

悪い例)https://restinpeace.jp/production-request/

両方とも同じページへのリンクですが、テキストにリンクをつけているか、URLを張っているかの違いがあります。

良い例の方がリンクを見ただけでユーザーはコンテンツ内容がわかります。ベストなのはタイトルをそのまま記述することです。極端に長いテキスト(3行のテキストなど)をリンクにするのは控えましょう。またユーザーが視覚的に理解しやすくするために、他のテキストと色を変えておくのもオススメです。

またGoogleはサイト内からリンクを辿って他のページにクロールします。これにより、ページの評価を上げようとするSEOがありますが、不要なリンクを貼るのはやめましょう。

あくまでユーザーにとって有益な情報やコンテンツに関係あるページリンクを掲載するようにしてください。

画像を最適化する

Googleは画像が何を表すのか理解することができません。画像を使用するときには『alt属性』に画像の内容を入力してください。『alt属性』参考にしてGoogleは画像が何を表しているのかを理解していきます。

Googleが画像を理解できないからといってalt属性にキーワードの詰め込むのはやめてください。以前は上位表示ができましたが、現在はキーワードの詰め込みはペナルティ対象です。

またこのalt属性のテキストは画像が読み込まれなかった時の代替テキストとして表示されたり、視覚障害者の方がサイトを訪問した際にスクリーンリーダーという読み上げ機能を使ったときに読み上げられるテキストです。画像の内容が伝わるテキストにしましょう。

また画像のファイル名も『image1.jpg』ではなく女性の画像なら『woman.jpg』や『lady.jpg』といったようにその画像ファイル名を見ただけでわかるようにしましょう。

検索順位とユーザーの行動を分析する

コンテンツは一度作成すれば終わりということはありません。

コンテンツをサイトで公開した後にSearch ConsoleやGoogleアナリティクスを使い、分析しコンテンツを修正していく必要があります。タイトルやディスクリプション、本文をリライトし、質の高いコンテンツにしていきましょう。

まとめ

全て技術的に難しい内容ではなくほんの少し気を使うだけでできるSEO対策ばかりです。

検索エンジン最適化(SEO)スターターガイドには技術的な内容も書かれていますが、普通にホームページ制作をすればクリアしている内容やほとんどのWordPressテンプレートで標準装備されているようなことしかありません。

技術的なものよりもコンテンツ重視になっています。これからGoogleの検索アルゴリズムはさらに進化していき、より質の高いコンテンツが上位表示されるようになっていきます。

そのときにずっと上位表示され続けるようなコンテンツを作成し、SEO対策は上位表示する技術ではなく、そのコンテンツの良さが正確にGoogleに評価されるための技術だと覚えておきましょう。SEO対策で上位表示させるのではなく最高のコンテンツにより上位表示されることを目指しましょう。